Der Hallux rigidus ist eine degenerative Erkrankung des Großzehengrundgelenkes, die durch zunehmende Bewegungseinschränkung und Verschleiß gekennzeichnet ist. Diese Krankheit beeinträchtigt nicht nur die Ästhetik des Fußes, sondern kann auch funktionelle Beeinträchtigungen und Schmerzen mit sich bringen. Der Hallux rigidus entsteht durch verschiedene Faktoren, darunter genetische Veranlagung und betrifft öfters die Männer sowie Patienten mit Überlänge des 1. Strahls (ägyptische Fußform). Dieser Artikel beleuchtet nicht nur die Ursachen und Symptome des Hallux rigidus, sondern bietet auch Einblicke in präventive Maßnahmen sowie konservative und chirurgische Behandlungsoptionen.

Dieser Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen nach aktuellem wissenschaftlichen Stand zu Aufklärungszwecken bereitgestellt. Er dient der medizinischen Aufklärung und nicht zur Selbstdiagnose. Er ersetzt keine Vorstellung bei einem Facharzt.

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein Hallux rigidus?

Der Hallux rigidus ist eine degenerative Erkrankung des Großzehengrundgelenkes (Arthrose), die durch zunehmende Bewegungseinschränkung und Verschleiß gekennzeichnet ist.

Im Vergleich zu einem Hallux Valgus, bei dem die Großzehe in Richtung der anderen Zehen abweicht, ist beim Hallux Rigidus die Großzehe in den meisten Fällen gerade, wobei die Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks eingeschränkt und häufig durch Verschleißerscheinungen charakterisiert.

Wie sieht ein Hallux rigidus aus?

Äußerlich ist ein beginnender Hallux rigidus nicht direkt sichtbar, da es sich um eine Erkrankung des Großzehengrundgelenks im Inneren des Fußes handelt. Auch Schmerzen verursacht ein beginnender Hallux rigidus nicht. Hier steht eine zunehmende Steife des Großzehengrundgelenks im Vordergrund. Aufgrund der Tatsache, dass der Patient nicht wie normal über dem Fußinnenrand abrollen kann, weicht man beim Laufen nach außen ab und rollt man über dem Fußaußenrand. Hier erkennt man bei älteren Schuhen einen vermehren Verschleiß.

Mit dem Fortschritt der Erkrankung bildet sich einen knöchernen Sporn oben auf dem 1. Mittelfußköpfchen (med. Osteophyt). Dieser ist nun optisch sichtbar und durch die Reibung am Schuh bildet sich hier eine Druckstelle, die als eine Rötung oder Schwiele erkannt werden kann. Durch diese knöcherne Vorwölbung, wird oft ein Hallux rigidus mit einem Hallux valgus verwechselt, jedoch diese sind verschiedene Entitäten und werden auch unterschiedlich behandelt.

Mit der Zeit verschleißt das Gelenk und der Knorpelüberzug der Gelenkflächen wird ausgedünnt. Durch die Reibung der knorpellosen Gelenkflächen aufeinander bildet sich Gelenkflüssigkeit (Gelenkerguß) und das gesamte Gelenk wirkt verplumpt und angeschwollen.

Oft biegt sich die Großzehe bei Patienten mit Hallux rigidus nach außen und die End- und Grundgelenke nicht mehr parallel sind. Somit entsteht ein Hallux valgus interphalangeus und die Großzehe reibt am 2. Zeh.

Welche Symptome verursacht ein Hallux rigidus?

Ein Hallux Rigidus kann verschiedene Symptome verursachen, die von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt sein können.

Betroffene können eine zunehmende Steifigkeit im Großzehengrundgelenk erfahren, insbesondere morgens oder nach längeren Ruhephasen. Die Beweglichkeit des Zehs ist eingeschränkt. Diese Bewegungseinschränkung betrifft die Streckung mehr als die Beugung. Dadurch wird das normale Abrollen beeinträchtigt, bzw. dieses erfolgt über dem Fußaußenrand. Durch diese Kompensationsmechanismen erkennen Patienten sehr lange nicht, dass die Gelenkfunktion beeinträchtigt ist.

Sobald sich der knöcherne Sporn auf dem Mittelfußköpfchen gebildet hat, entsteht einen zunehmenden Konflikt mit dem Schuh. Patienten klagen über eine schmerzhafte Druckstelle und die Unfähigkeit Schuhen mit engem Zehenraum (z.B. Anzugsschuhe) zu tragen.

Durch das falsche Abrollen können Schmerzen am Fußaußenrand oder an den übergeordneten Gelenken (Knie, Hüfte oder Rücken) entstehen.

In fortgeschrittenen Stadien ist der Hallux rigidus von komplett entknorpelten Gelenkflächen (ugs. Knorpelglatze) charakterisiert. Hier entstehen Arthroseschmerzen. Diese machen sich unter Belastung beim Bewegen bemerkbar.

Bei wem entwickelt sich der Hallux rigidus?

Der Hallux Rigidus kann sich bei Menschen unterschiedlichen Alters entwickeln, aber er tritt häufiger bei Erwachsenen im mittleren bis höheren Lebensalter auf.

Eine genetische Veranlagung kann eine Rolle in der Entstehung spielen. Wenn in der Familie bereits Fälle von Hallux Rigidus vorkommen, ist das Risiko für die Entwicklung dieser Erkrankung erhöht.

Patienten mit ägyptischer Fußform, wenn der 1. ist länger als der 2. Strahl, entwickeln oft Hallux rigidus. Die Ursache dafür ist unbekannt.

Es gibt auch sog. sekundäre Großzehengrundgelenksarthrosen, das bedeutet Gelenkverschleiß infolge einer bestimmten Krankheit oder Ursache. Diese wären:

Verletzungen: Traumata oder Verletzungen im Bereich des Großzehengrundgelenks können zu Entzündungen und Verschleiß führen, was die Entwicklung von Hallux Rigidus begünstigen kann.

Arthritische Erkrankungen: Menschen mit anderen Formen von Arthrose oder arthritischen Erkrankungen, wie rheumatoider Arthritis oder Gicht, können ein höheres Risiko für die Entwicklung von Arthrose haben.

Überlastung und Abnutzung: Menschen, die beruflich oder sportlich stark belastende Aktivitäten durchführen, insbesondere solche, die den Vorfuß stark beanspruchen, können ein erhöhtes Risiko haben. Dies gilt insbesondere für Sportarten, die schnelle Richtungswechsel und intensive Belastungen des Fußes erfordern.

Verlauf des Hallux rigidus

Wie verläuft der Hallux rigidus? Welche Stadien hat der Hallux rigidus? Wie ist die Einteilung bei Hallux rigidus?

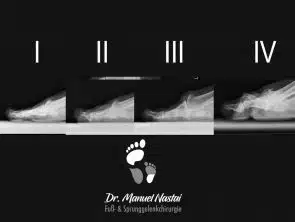

Der typische Krankheitsverlauf kann in mehrere Stadien (nach Coughlin) unterteilt werden:

Stadium 0 – Gelenksteife (40-60° Streckbarkeit), ohne radiologische Veränderungen und ohne Schmerz.

Stadium I – zunehmende Gelenksteife (30-40° Streckung), minimale radiologische Arthrose-Zeichen (dorsale Osteophyten, minimale Gelenkspalteinengung) und Schmerzen bei Endstreckung und Endbeugung.

Stadium II – Gelenksteife (10-30°), große Osteophyten, Gelenkspalteinengung und Abflachung der Gelenkflächen, Bewegungsschmerz endgradig.

Stadium III – ausgeprägte Gelenksteife, große Osteophyten, Geröllzysten, ausgeprägte Gelenkspalteinengung, Bewegungsschmerz.

Stadium IV – wie Stadium III mit Ruheschmerzen.

Diagnose

Welche Untersuchungen werden bei Hallux rigidus durchgeführt? Wie diagnostiziert man einen Hallux rigidus?

Anamnese und Untersuchung

Die Diagnose eines Hallux Rigidus erfolgt in der Regel durch eine Kombination von klinischer Untersuchung, Anamnese und gegebenenfalls bildgebenden Verfahren.

Die typischen Beschwerden deuten auf einen Hallux rigidus hin.

Bei Verdacht eines Hallux rigidus wird nach den typischen Befunde bei Hallux rigidus gesucht: Osteophyt sowie entsprechende Druckstelle auf dem 1. Mittelfußköpfchen, Bewegungseinschränkung des Großzehengrundgelenk (v.A. betreffend der Streckung), Knirschen beim Durchbewegen des Großzehengrundgelenks sowie Schmerzauslösung beim Durchbewegen unter axialer Druck (med. grind Test).

Röntgenuntersuchung

Bei jedem Verdacht auf Hallux rigidus soll eine Röntgenuntersuchung des Fußes in zwei Ebenen im Stehen durchgeführt werden.

Der radiologischen Befund kann je nach Ausprägung unterschiedliche Veränderungen des Großzehengrundgelenkes beschreiben.

Man erkennt mit dem Grad des Knorpelverlusts eine zunehmende Einengung des Gelenkspaltes. Die Gelenkflächen wirken abgeflacht und an den Rändern bilden sich knöcherne Anbauten (med. Osteophyten), v.A. auf dem Mittelfußköpfchen. Durch die Reibung der knorpellosen Gelenkflächen verdichten sich die Gelenkflächen und wirken betont auf dem Röntgenbild (med. subchondrale Sklerosierung). In fortgeschrittenen Stadien entstehen Knochensubstanzverluste (med. Pseudozysten).

Die Röntgenuntersuchung soll im Stehen durchgeführt werden, weil der Fuß ein “Belastungsorgan” ist. Somit kann man begleitende Fehlstellungen erkennen, die eine wichtige Rolle in der Therapientscheidung haben (z.B. Hohlfuß, Hallux valgus Interphalangeus).

Fußdruckmessung (Pedobarographie) und Ganganalyse

Die Fußdruckmessung, auch als Pedobarographie bekannt, und die Ganganalyse sind diagnostische Instrumente, die bei der Bewertung von Fuß- und Gangstörungen, einschließlich Hallux Rigidus, eingesetzt werden können. Hier sind einige Aspekte, wie diese Methoden bei der Beurteilung und dem Management von Hallux Rigidus helfen können:

Druckverteilungsmessung (Pedobarographie): Diese Untersuchung ermöglicht es, objektive Daten über die Druckverteilung unter den Füßen während des Gehens zu sammeln. Dies kann Aufschluss darüber geben, wie der Fuß auf den Boden auftritt und wie der Druck auf das Großzehengrundgelenk verteilt ist. Man erkennt bei Hallux rigidus eine Entlastung des Großzehengrundgelenks und eine Überbelastung des Fußaußenrandes und des Großzehenendgliedes.

Identifikation von Druckspitzen: Durch die Analyse der Druckverteilung können Bereiche mit übermäßigem Druck identifiziert werden, was besonders wichtig ist, wenn der Hallux Rigidus zu einer Überlastung des Fußaußenrandes führt.

Die Ganganalyse ermöglicht eine detaillierte Untersuchung des Bewegungsablaufs während des Gehens. Dies kann helfen, Unregelmäßigkeiten oder Veränderungen im Gangmuster aufgrund des Hallux Rigidus zu erkennen. Die Ganglinie ist bei Hallux rigidus nach außen verlagert und man erkennt, dass das Abrollvorgang unter der lateralen Fußsäule erfolgt.

Durch diese Untersuchung kann eine Therapieanpassung erfolgen und die Änderung auf Statik und Dynamik nach konservativen und operativen Therapiemaßnahmen objektivieren.

Schichtbildgebung (MRT oder CT)

In der Regel reicht für die Diagnosestellung bei Hallux rigidus lediglich eine Röntgenuntersuchung aus. In manchen Situationen kann eine Schichtbildgebung weitere wichtigen Informationen bringen:

Das CT (Computertomographie) bietet detaillierte Bilder der Knochenstrukturen und können hilfreich sein, um knöcherne Veränderungen genauer zu beurteilen. Sie eignen sich besonders gut zur Darstellung von Knochenstrukturen, aber weniger gut für Weichteilgewebe. Mögliche Indikationen können sein: Identifikation der Lokalisation freier Gelenkkörper vor einer geplanten Entfernung, Beurteilung der Implantatlage nach Operationen, Beurteilung der knöchernen Konsolidierung von Versteifungen oder Osteotomien.

Das MRT (Magnetresonanztomographie) bietet detaillierte Bilder von Weichteilstrukturen wie Bändern, Sehnen und Knorpel. MRTs sind besonders empfindlich für Weichteilgewebe, aber weniger detailliert für Knochenstrukturen als CTs. Mögliche MRT-Indikationen sind: Identifizierung der genauen Lokalisation und Größe von Gichttophi, Beurteilung der Knorperldicke, Identifizierung eines Ergußes in allen Gelenken bei rheumatischer Genese, Identifikation der Knochenbeteiligung und der Lokalisation von Abszesse bei entzündlicher Gelenkdestruktion.

Wie behandelt man den Hallux rigidus?

Konservative Therapie

In den Frühstadien kann man eine Reduktion der Schmerzen und den Erhalt der Beweglichkeit durch Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten (Antiphlogistika) und Bewegungsübungen erreichen. Hier empfiehlt sich weiches Schuhwerk mit flexibler Sohle mit guter Weichbettung sowie weichem Obermaterial, der sich an den möglichen knöchernen Anbauten anpasst und die Reibung minimieren.

Nach einer vermehrten Belastung oder manchmal Wetterabhängig kann es zu besonders schmerzhaften akuten Phasen kommen. Hier helfen Belastung- und Sportkarenz sowie Infiltrationen mit steroidalen Antiphlogistika und/oder Hyaluronsäure (Spritzen im Gelenk). Auch eine Eigenbluttherapie kann in frühen Stadien eine Beschwerdelinderung liefern.

Im Gegensatz zu den o.g. Maßnahmen erzielt man in fortgeschrittenen Hallux rigidus Stadien eine Reduktion der Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks. Dies erreicht man durch das Tragen einer Schuheinlage mit einer Verstärkung unter dem 1. Strahl (med. Rigidusfeder) oder durch eine Modifizierung des Schuhes (med. Schuhzurichtung mit Sohlenversteifung und Abrollhilfe).

Bei fortgeschrittenem Hallux rigidus mit begleitenden erheblichen Verformungen des Fußes (ausgeprägte Krallenzehe, Hohlfuß usw.) kann man orthopädische Maßschuhe anfertigen, um den Schuh am stark verformten Fuß anzupassen.

Weitere entzündungshemmende Maßnahmen, die in gewissen Situationen, eine Linderung bei Hallux rigidus bringen können sind die tiefe Reizbestrahlung sowie die Stoßwellentherapie.

Man soll jedoch erwähnen, dass keine der genannten konservativen Maßnahmen eine Verhinderung der Progression oder der Entwicklung des Hallux rigidus versprechen sollen.

Operative Therapie

Nach Ausschöpfung der konservativen Möglichkeiten sind operative Maßnahmen indiziert.

In manchen Situationen bestehen lediglich Beschwerden aufgrund eines großen Osteophyts mit Schuhkonflikt. Diese Patienten profitieren erheblich von einer entfernung der knöchernen Anbauten (med. Cheilektomie). Hier wird das dorsale Drittel des Mittelfußköpfchens entfernt, um den notwendigen Gelenkraum zum Strecken wiederherzustellen. Nach unserer Erfahrung ist diese Methode nur in den Anfangsstadien erfolgreich. In unserer Einrichtung wird diese Operation durch einen winzigen Schnitt mit hervorragenden Ergebnissen durchgeführt (minimalinvasive Cheilektomie).

Bei gut erhaltenem Gelenk (Stadium II-III) sowie Beschwerden aufgrund der Bewegungseinschränkung wird eine Verkürzung des ersten Mittelfußknochens entweder minimalinvasiv (minimalinvasive verkürzende Chevron/Akin Osteotomie) oder offen (Youngswick-Osteotomie) durchgeführt. Dadurch wird das Gelenk dekomprimiert und die Beweglichkeit erleichtert.

Bei schwerer Arthrose (Stadium IV) wird eine Arthrodese (Versteifung) des Großzehengrundgelenkes durchgeführt. Der Eingriff kann auch minimalinvasiv erfolgen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die beste Behandlung bei Hallux rigidus?

Die Behandlung hängt vom Schweregrad ab. Anfangs können konservative Maßnahmen wie spezielle Schuhe, Einlagen und Physiotherapie helfen. In fortgeschrittenen Stadien stellt eine Operation, wie etwa eine Gelenkversteifung oder eine verkürzende Umstellungsosteotomie, häufig die beste Behandlungsoption dar.

Was passiert, wenn Hallux rigidus nicht operiert wird?

Unbehandelt kann die Krankheit zu einer Verschlechterung der Beweglichkeit, chronischen Schmerzen und einer eingeschränkten Lebensqualität führen. Fehlhaltungen und zusätzliche Belastung anderer Gelenke sind mögliche Folgen. Eine Operation wird erst in Erwägung gezogen, wenn alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Warum ist der große Zeh wichtig?

Der große Zeh spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität und Balance des Körpers. Beim Gehen und Laufen ermöglicht er eine effiziente Abstoßbewegung und trägt dazu bei, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.

Was tun bei Großzehengrundgelenksarthrose?

Betroffene sollten bequeme Schuhe mit einer steifen Sohle oder speziellen Abrollhilfen tragen. Orthopädische Einlagen, Physiotherapie und entzündungshemmende Medikamente können Beschwerden lindern. In fortgeschrittenen Fällen kann es erforderlich sein, einen operativen Eingriff wie eine Gelenkversteifung oder eine verkürzende Umstellungsosteotomie durchzuführen.

Beeinflusst die Ernährung den Hallux rigidus?

Ja, Ernährung kann eine Rolle spielen. Eine entzündungshemmende Diät, die reich an Omega-3-Fettsäuren, Vollkornprodukten, Obst und Gemüse ist, kann helfen, Entzündungen im Gelenk zu reduzieren. Das Vermeiden von zuckerreichen und stark verarbeiteten Lebensmitteln kann ebenfalls die Symptome lindern.

Jetzt einen Termin vereinbaren!

Frau Anna Peysang

Dr.-medic Melanie Selle