Die triple tarsale Osteotomie ist eine Operationsmethode, die zur Korrektur des flexiblen Knick-Senkfußes beim Erwachsenen und Jugendlichen durchgeführt wird.

Wie bereits im Artikel über den Plattfuß beschrieben, handelt es sich um eine dreidimensionale Fehlstellung (Abb. 1). Wenn das Subtalargelenk noch beweglich ist, kann durch Veränderungen der Rückfußstellung die normale Fußarchitektur korrigiert werden.

Jede der drei beschriebenen Komponente der Fehlstellung werden durch einen Eingriff adressiert (daher der Begriff Triple tarsale Osteotomie).

Dieser Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen nach aktuellem wissenschaftlichen Stand zu Aufklärungszwecken bereitgestellt. Er dient der medizinischen Aufklärung und nicht zur Selbstdiagnose. Er ersetzt keine Vorstellung bei einem Facharzt.

Inhaltsverzeichnis

Die Fersenbein-Verschiebe-Osteotomie nach Gleich

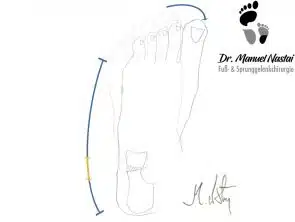

Der hintere Anteil des Fersenbeines (med. Tuberositas calcanei) wird durchtrennt, nach innen verschoben und mit Schraube(n) befestigt. So wird die Hacke in Verlängerung des Schienbeines eingestellt und das Gewicht wird gerade vom Schienbein zum Boden übergeleitet. Durch diese Methode wird die Kippung der Ferse nach außen (med. Rückfußvalgus, Abb.1.4) korrigiert.

Mehr über der Gleich-Osteotomie.

Die Verlängerung des Processus anterior calcanei nach Evans

Der vordere Anteil des Fersenbeins (med. Processus anterior calcanei) wird durchtrennt und in den Spalt wird ein Abstandhalter platziert. Die Außenseite des Fußes wird praktisch verlängert.

Die Evans-Osteotomie adressiert die Vorfußabductus-Komponente (Abb.1, Foto2 und Abb.4) der Pes planovalgus Fehlstellung.

Mehr über der Evans-Osteotomie.

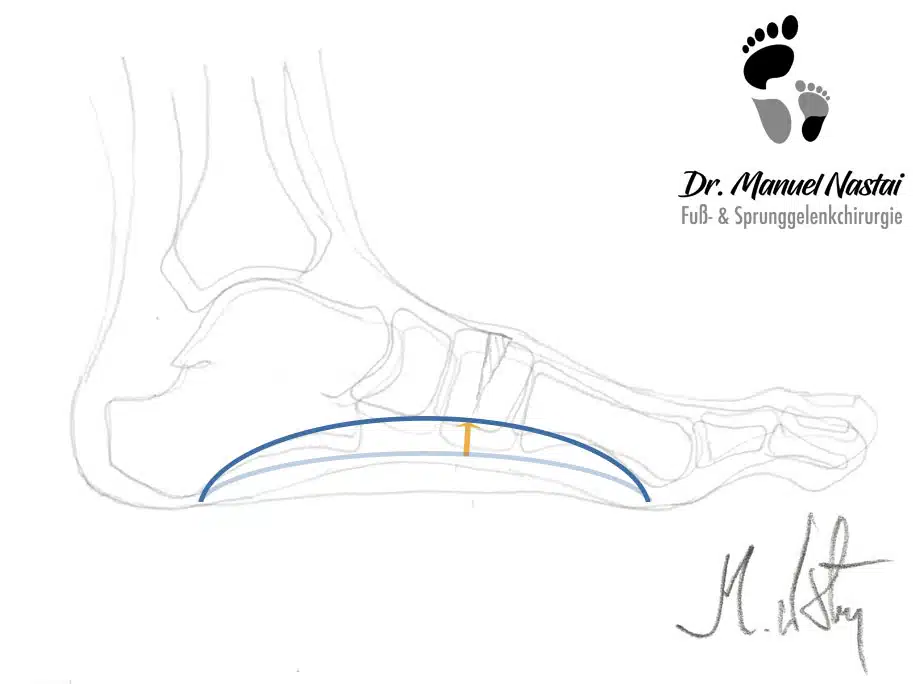

Die plantarisierende Os cuneiforme-Osteotomie nach Cotton

Bei der Cotton-Osteotomie wird das Os cuneiforme mediale durchtrennt und ein Keil wird von oben in den Spalt eingebracht. Dadurch wird der 1. Strahl abgesenkt und das Fußgewölbe angehoben. Die Osteotomie nach Cotton adressiert die Vorfußsupinatus-Komponente der Pes planovalgus Fehlstellung.

Mehr über der Cotton-Osteotomie.

Die Verlängerung des Triceps surae nach Strayer

Die Verkürzung der Achillessehne ist ein fast regelmäßiger Begleitfaktor der symptomatischen Pes planovalgus-Fehlstellung. In diesen Fällen erfolgt eine Verlängerungsoperation.

Bei der Methode nach Strayer wird die Aponeurose des M. gastrocnemius durchtrennt und ggf. die Aponeurose des M. soleus eingekerbt. Dadurch können auch leichte strukturelle Spitzfüße korrigiert werden.

Mehr über der Strayer-Osteotomie.

Führt ein Plattfuß zu verspannten Waden?

Ja, ein Plattfuß kann zu verspannten Waden führen. Durch das abgeflachte Fußgewölbe verändert sich die Statik des Körpers, was zu einer unnatürlichen Belastung der Wadenmuskulatur führen kann.

Die Muskeln müssen verstärkt arbeiten, um die Fußstellung auszugleichen und die Stabilität beim Gehen oder Stehen zu gewährleisten. Diese Überbeanspruchung kann Verspannungen und Schmerzen in den Waden verursachen. Regelmäßige Dehnübungen, gezielte Kräftigung der Fußmuskulatur und orthopädische Einlagen können helfen, die Belastung zu reduzieren und Verspannungen vorzubeugen.

Welcher Sport bei Plattfuß?

Sportarten, die die Fußmuskulatur stärken und die Belastung auf den Fuß gleichmäßig verteilen, sind bei Plattfüßen ideal. Empfehlenswert sind Schwimmen, Radfahren und Aqua-Fitness, da sie die Gelenke schonen. Barfußübungen wie Yoga oder Pilates fördern die Fußstabilität und verbessern das Gleichgewicht. Wandern auf weichem Untergrund oder barfuß Laufen auf Sand stärkt das Fußgewölbe. Sportarten mit hohen Stoßbelastungen wie Laufen oder Ballsport sollten nur mit geeigneten Einlagen und gutem Schuhwerk ausgeübt werden. Ein Orthopäde oder Physiotherapeut kann helfen, den besten Sport für Ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen.

Welche Folgen haben Plattfüße?

Plattfüße können verschiedene Folgen haben, insbesondere wenn sie unbehandelt bleiben. Dazu gehören Schmerzen in Füßen, Knöcheln, Knien, Hüften oder im Rücken durch die veränderte Statik. Überlastungsschäden wie Sehnenentzündungen (z. B. der Tibialis-posterior-Sehne), Arthrose oder Fersensporn sind häufige Komplikationen. Langfristig kann es zu Fehlhaltungen und eingeschränkter Mobilität kommen. Bei Kindern kann die Entwicklung des Bewegungsapparates beeinträchtigt werden. Unbehandelte Plattfüße erhöhen zudem das Risiko für chronische Beschwerden, die die Lebensqualität erheblich einschränken können. Frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um diese Folgen zu minimieren.

Was bringen Einlagen bei Plattfuß?

Einlagen bei Plattfüßen bieten gezielte Unterstützung für das abgeflachte Fußgewölbe und können Schmerzen sowie Fehlbelastungen reduzieren. Sie entlasten die Fußmuskulatur, korrigieren die Statik und verhindern langfristige Schäden an Gelenken, Sehnen und Bändern. Besonders bei Beschwerden im Alltag oder Sport helfen sie, die Belastung gleichmäßig zu verteilen und Überlastungen vorzubeugen. Individuell angepasste Einlagen sind dabei besonders wirksam, da sie auf die spezifischen Bedürfnisse des Trägers abgestimmt sind. In Kombination mit Physiotherapie und Fußgymnastik fördern sie eine langfristige Verbesserung der Fußgesundheit.

Ist Plattfuß eine Behinderung?

Ein Plattfuß wird nicht automatisch als Behinderung angesehen. In leichten oder flexiblen Fällen verursacht er oft keine Einschränkungen im Alltag.

Wenn jedoch schwere Plattfüße mit Schmerzen, eingeschränkter Mobilität oder Folgeproblemen wie Arthrose einhergehen, kann dies unter bestimmten Umständen als Behinderung eingestuft werden. In Deutschland entscheidet der Grad der Funktionseinschränkung, ob ein Plattfuß als Behinderung anerkannt wird und ein Grad der Behinderung (GdB) zugeteilt wird. Für eine Anerkennung ist eine ärztliche Begutachtung erforderlich. Bei Bedarf können orthopädische Hilfsmittel oder therapeutische Maßnahmen die Lebensqualität verbessern.

Sind Barfußschuhe für Plattfüße geeignet?

Barfußschuhe können bei Plattfüßen hilfreich sein, da sie die natürliche Fußbewegung fördern und die Muskulatur stärken. Sie ermöglichen dem Fuß, ohne die Einschränkungen herkömmlicher Schuhe zu arbeiten, was das Fußgewölbe unterstützen kann. Allerdings sind sie nicht für jeden geeignet: Bei schweren Plattfüßen, Schmerzen oder einer rigiden Fehlstellung können Barfußschuhe die Beschwerden verstärken. In solchen Fällen sollten sie nur nach Rücksprache mit einem Orthopäden oder Physiotherapeuten getragen werden. Eine schrittweise Gewöhnung an Barfußschuhe und ergänzende Fußgymnastik sind empfehlenswert, um eine Überlastung zu vermeiden.

Kann man Plattfüße wieder aufrichten?

Plattfüße können teilweise aufgerichtet werden, besonders wenn sie flexibel sind und frühzeitig behandelt werden. Fußgymnastik zur Stärkung der Muskeln, das Tragen von individuell angepassten Einlagen und barfuß Laufen auf unebenem Untergrund können das Fußgewölbe unterstützen. Bei Kindern besteht durch das Wachstum eine bessere Chance auf Korrektur. Bei Erwachsenen sind Verbesserungen möglich, aber eine vollständige Aufrichtung ist oft schwierig, insbesondere bei rigiden Plattfüßen. In schweren Fällen kann eine Operation das Fußgewölbe wiederherstellen. Eine frühzeitige Diagnosestellung und konsequente Behandlung sind entscheidend.

Was passiert, wenn man Plattfüße nicht behandelt?

Unbehandelte Plattfüße können langfristig zu erheblichen Problemen führen. Die veränderte Fußstatik belastet Gelenke, Muskeln und Sehnen ungleichmäßig, was Schmerzen in Füßen, Knien, Hüften oder im Rücken verursachen kann. Es steigt das Risiko für Überlastungsschäden wie Sehnenentzündungen, Arthrose oder Fehlhaltungen. Bei Kindern kann die unzureichende Entwicklung des Fußgewölbes zu dauerhaften Fehlstellungen führen. Zudem kann die Mobilität eingeschränkt werden, was Alltag und sportliche Aktivitäten erschwert. Eine rechtzeitige Behandlung kann diese Komplikationen verhindern und die Lebensqualität verbessern.

Ist ein Plattfuß heilbar?

Ein Plattfuß ist bei Kindern oft heilbar, da sich das Fußgewölbe während des Wachstums noch entwickeln kann. Bei Erwachsenen ist eine vollständige Heilung meist nicht möglich, insbesondere bei angeborenen oder strukturellen Plattfüßen. Dennoch kann die richtige Behandlung, wie gezielte Fußgymnastik, Einlagen oder Physiotherapie, die Beschwerden deutlich lindern und die Fußfunktion verbessern. In schweren Fällen oder bei bleibenden Beschwerden kann ein chirurgischer Eingriff eine langfristige Lösung bieten. Eine frühzeitige Diagnose und konsequente Therapie erhöhen die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung.

Wann sollte man einen Plattfuß operieren?

Eine Operation bei Plattfuß wird empfohlen, wenn konservative Maßnahmen wie Einlagen, Physiotherapie oder Fußgymnastik keine ausreichende Besserung bringen und erhebliche Beschwerden bestehen. Typische Indikationen sind starke Schmerzen, Einschränkungen der Mobilität, eine deutliche Fehlstellung oder fortschreitende Schäden an Gelenken, Bändern oder Sehnen, etwa der Sehne des Musculus tibialis posterior. Auch wenn der Plattfuß eine normale Lebensqualität erheblich beeinträchtigt oder andere Therapien langfristig wirkungslos bleiben, kann ein chirurgischer Eingriff sinnvoll sein. Eine genaue Abklärung und Beratung durch einen Orthopäden ist in jedem Fall notwendig.

Welche Schmerzen treten bei Plattfuß auf?

Bei einem Plattfuß können Schmerzen an verschiedenen Stellen auftreten. Häufig betroffen sind die Fußsohlen, insbesondere der Bereich des Längsgewölbes und der Fersen. Schmerzen können sich auch im Knöchel, in den Waden und manchmal in den Knien, Hüften oder im unteren Rücken zeigen, da die Fußfehlstellung die gesamte Körperstatik beeinflusst. Die Beschwerden treten oft nach längeren Geh- oder Stehphasen auf und können sich durch Überlastung, ungeeignetes Schuhwerk oder fehlende Behandlung verschlimmern. Eine frühzeitige Diagnose und Therapie hilft, Schmerzen zu lindern und Folgeschäden zu vermeiden.

Was ist der Nachteil von Plattfuß?

Ein Plattfuß kann verschiedene Nachteile mit sich bringen, insbesondere wenn er unbehandelt bleibt. Dazu gehören Schmerzen im Fuß, Knöchel, Knie, Hüfte oder Rücken aufgrund der veränderten Statik. Die Fehlstellung kann die Beweglichkeit einschränken und das Risiko für Überlastungsschäden, wie Sehnenentzündungen oder Arthrose, erhöhen. Zudem kann die Belastung auf andere Gelenke ungleichmäßig verteilt werden, was langfristig Beschwerden verschlimmern kann. Bei Kindern kann ein unbehandelter Plattfuß die Entwicklung des Bewegungsapparates negativ beeinflussen. Eine rechtzeitige Behandlung minimiert diese Risiken und verbessert die Lebensqualität.

Wie bekomme ich Plattfüße wieder weg?

Plattfüße können durch gezielte Maßnahmen verbessert werden, insbesondere wenn sie nicht angeboren sind. Regelmäßige Fußgymnastik stärkt die Muskulatur und fördert das Fußgewölbe. Das Tragen von individuell angepassten Einlagen entlastet den Fuß und korrigiert die Fehlstellung. Barfußlaufen, besonders auf unebenem Untergrund, kann ebenfalls helfen, die Fußmuskeln zu trainieren.

Bei starken Beschwerden oder bleibenden Fehlstellungen sollten Sie einen Orthopäden aufsuchen, der weitere Behandlungen wie Physiotherapie oder in seltenen Fällen eine Operation empfehlen kann. Wichtig ist eine frühzeitige und konsequente Therapie, um langfristige Probleme zu vermeiden.

Wie kann man den Plattfuß operativ korrigieren?

Nach Ausschöpfung konservativer Maßnahmen kommen operative Methoden zum Einsatz. Solange der Plattfuß flexibel ist (s.o.), können sogenannte gelenkserhaltende Operationen durchgeführt werden.Die Fußknochen werden an mehreren Stellen durchtrennt und verschoben (med. Umstellungsosteotomie). Dadurch kann die Fußarchitektur wiederhergestellt werden. Unserer Erfahrung nach hat sich zur Korrektur des Plattfußes die Triple tarsale Osteotomie bewährt. Zusätzlich werden Weichteileingriffe benötigt, um das Gleichgewicht des Stütz- und Bindegewebes wiederherzustellen.

Die fehlende TP-Funktion wird durch die Verlegung der langen Zehenbeugersehne ersetzt (med. Flexor digitorum longus -Transfer, FDL-Transfer). Ebenfalls wird bei Feststellung einer Verkürzung der Wadenmuskulatur eine Verlängerung der Triceps surae Aponeurose nach Strayer durchgeführt. Wenn die Fehlstellung fixiert ist (s.o.), werden verkürzte Sehnen und Bänder durchtrennt und die Rückfußgelenke in korrigierter Stellung versteift. Dadurch wird die gesamte Fußstellung verbessert, die Fehlbelastung aufgehoben und zukünftige Schäden vermieden (triple tarsale Arthrodese).

Wie wird der Plattfuß behandelt?

Der symptomatische Plattfuß bei Insuffizienz des Muskulus Tibialis posterior (TP) kann sich direkt mit starken Schmerzen bemerkbar machen. Es handelt sich um eine Reizung der TP-Sehne (med. Tendinitis).

In dieser Phase empfiehlt sich eine Ruhigstellung im Gips oder Walker, eine Entlastung, kühlende Maßnahmen und die Einnahme von entzündungshemmenden Schmerzmitteln. Nach Abklingen der akuten Entzündung kommen physiotherapeutische Maßnahmen (Krankengymnastik) zum Einsatz. Es werden Übungen zur Tonisierung der Tibialis posterior Muskulatur sowie der kompensierenden Muskulatur (Fußinvertoren) durchgeführt. Wenn die TP-Muskulatur komplett versagt, spricht man vom dekompensierten Plattfuß. Der Fuß knickt nach innen und der Vorfuß weicht nach außen ab, das Fußgewölbe verschwindet und die Mittelfußknochen kommen in Kontakt mit dem Boden.

In diesem Stadium empfiehlt sich durch äußere Vorrichtungen den Fuß in die richtigen Position zu bringen und ihn zu unterstützen. Dadurch wird die Arbeit der kompensierenden Muskulatur erleichtert. Dies kann man durch den Einsatz von korrigierenden Schuheinlagen erreichen. Diese Hilfsmittel werden vom Orthopädie-Schuhmacher individuell dem Fuß angepasst. Dafür wird eine Pedobarographie (Fußdruckmessung) durchgeführt. Die Schuheinlage verfügt über eine Abstützung des Fußgewölbes (med. Supinationskeil).

Diese verhindert das Knicken nach innen. Um das gleichzeitige Abrutschen des Fußes nach außen zu verhindern, wird eine Erhöhung des Fersenrandes (med. Fersenführung) eingebaut.

Wenn es sich um eine komplexere Fehlstellung handelt werden Orthesen angefertigt. Diese können Korrekturen in mehreren Ebenen erzeugen. Diese werde eher bei neurologisch bedingten Fehlstellungen (z.B. bei Kindern mit infantiler Cerebralparese usw.) eingesetzt.

Im fortgeschrittenen Stadium besteht ein kompletter Ausfall der TP-Funktion und der Fuß ist in der Pes planovalgus-Fehlstellung fixiert. Das heißt, dass die Gelenkkapsel und Sehnen verkürzt sind und eine passive Korrektur der Fußstellung verhindern.

Bei Patienten in fortgeschrittenem Alter mit reduzierten funktionellen Ansprüchen oder bei Patienten mit schweren Vorerkrankungen wird diese Fußstellung nicht korrigiert. Man kann diesen Patienten durch Anfertigung orthopädischer Schuhe helfen. Maßschuhe bieten eine stabile Fixierung des Fußes, dadurch verhindern sie eine schmerzhafte Restbeweglichkeit in den arthrotischen Gelenken, ebenfalls werden überbelastete Stellen weich gebettet.

Welche Untersuchungen werden beim Plattfuß durchgeführt?

Diese Untersuchung ist obligat. Es werden ausschließlich Röntgen-Bilder unter Belastung durchgeführt. Nur so kann der Fuß in Funktionsstellung beurteilt werden. Zur Abklärung werden vier Ebenen benötigt (Fuß von vorne und seitlich, sowie Sprunggelenk von vorne und hinten – sog. Salzmann-Aufnahme). Anhand der Röntgenbilder wird die Beziehung der verschiedenen Fußknochen zueinander in Form verschiedener Winkel beurteilt. Ein erfahrener Untersucher kann auf Röntgenbildern z.B. eine tarsale Koalition diagnostizieren. Diese ist eine angeborene Verschmelzung der Fußwurzelknochen und eine relativ häufige Ursache für den fixierten Plattfuß bei Kindern und Jugendlichen.

Eine Arthrose der Fußwurzelknochen kann ebenfalls erkannt werden. Zur Abklärung des Ausmaßes werden schichtbildgebende Verfahren benötigt. Dreidimensionale bildgebende Untersuchungen wie die Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) sind zur Diagnosestellung eines Knick-Senkfußes nicht notwendig können jedoch ergänzende Informationen bringen.Die TP Sehne zeigt sich, mit Flüssigkeit umspült und manchmal sogar durchtrennt.

Eine Arthrose der kleinen Mittelfuß- und Rückfußgelenke ist zwar auf einem Röntgenbild ersichtlich, jedoch wird eine CT und/oder eine MRT benötigt, um das Ausmaß und die genaue Lokalisation der Arthrose festzustellen.

Die tarsale Koalition ist eine klassische Indikation für solche Untersuchungen. Ein Verdacht wird durch klinische und röntgenologische Untersuchungen gestellt, Schichtbilder werden benötigt, um die Diagnose zu sichern.Mithilfe spezieller in den Schuh eingelegter Sensoren kann der Fußabdruck während des Gehens digital aufgenommen werden (med. Dynamische Pedobarographie). Mit Farben wird die Verteilung des Drucks auf der Fußsohle abgebildet. Durch Vergleich mit der Normentsprechenden Fußabdrücken können Fehlbelastungen diagnostiziert werden. Zur Stellung der Erstdiagnose ist diese Untersuchung nicht nötig.

Sie wird verwendet, um den Einfluss korrigierender Hilfsmittel (z.B. Schuheinlagen oder Orthesen) zu kontrollieren. Ebenfalls kann sie nach korrigierenden Operationen die Fußfunktion objektiv abbilden.

Wie wird der Plattfuß diagnostiziert?

Eine klinische Untersuchung ist ausreichend, um die Diagnose eines Plattfußes zu stellen. Man kann mit bloßem Auge die typischen Merkmale erkennen: das abgesunkene oder fehlende Fußlängsgewölbe, die Neigung der Ferse nach außen und die Abweichung des Vorfußes nach außen (Abb.1). Letzteres führt dazu, dass ein Großteil des Vorfußes außenseitig sichtbar ist, wenn man den Patienten von hinten im stand betrachtet. Zunächst wird untersucht, ob die Fehlstellung flexibel oder fixiert ist. Im ersten Fall kann die Fußstellung manuell (passiv) korrigiert werden, im zweiten Fall sind die Gelenke durch eine Verkürzung der Sehnen und Bänder sowie durch eine Schrumpfung der Gelenkkapsel fest und nicht mehr korrigierbar. Ein einfacher Test, der Zehenspitzenstand, kann hier die zwei für die Therapie entscheidenden Stadien unterscheiden. Beim flexiblen Plattfuß dreht sich die Ferse beim Heben nach innen (med. Varisierung).

Beim fixierten Plattfuß bleibt sie in der ursprünglichen Stellung. Eine für die Prognose und Therapie wichtige Information ist, ob eine Achillessehnenverkürzung die Plattfußstellung begleitet. Dies würde einen komplizierenden Faktoren darstellen und eine entsprechende Behandlung notwendig machen. Das obere Sprunggelenk erlaubt eine Streckung (med. Dorsalflexion) von mindestens 10°, das eines Kindes von ca. 20-30°, anderenfalls würde eine Verkürzung der Wademuskulatur vorliegen.

Welche Beschwerden haben Patienten mit Plattfuß?

Nicht jeder Plattfuß macht Beschwerden. Es gibt Menschen mit leicht ausgeprägten Fehlstellungen, die aufgrund einer gut funktionierenden Muskulatur keine Beschwerden haben. Patienten mit Tibialis posterior-Insuffizienz oder einer neu ausgebildeten Plattfußstellung geben andererseits Schmerzen an. Der Hauptschmerz tritt innenseitig im Bereich des fehlenden Fußgewölbes auf.

Hier sollte das Fußskelett angehoben sein, jedoch kommt es bei einem Plattfuß zum Kontakt mit dem Boden.Die zweit häufigste Problemzone befindet sich unterhalb des Außenknöchels. Hier kommt es aufgrund der ausgeprägten Neigung der Ferse nach außen (med. Rückfußvalgus) zur Einquetschung der außenseitig verlaufenden Sehnen (med. Peronealsehnen) zwischen Fersenbein und Außenknöchel (med. subfibulares Impingement).

Warum entsteht der Plattfuß bei Kindern?

Ein Plattfuß bei Kindern entsteht häufig durch die natürliche Weichheit und Flexibilität ihrer Bänder und Muskeln während des Wachstums. Das Längsgewölbe des Fußes entwickelt sich erst mit der Zeit, meist bis zum 10. Lebensjahr. Ein sogenannter flexibler Plattfuß ist im Kindesalter normal, da das Fußgewölbe noch nicht vollständig ausgeprägt ist. In manchen Fällen können genetische Faktoren, Übergewicht, mangelnde Bewegung oder übermäßige Belastung die Entwicklung eines Plattfußes begünstigen. Bei anhaltenden Beschwerden oder einer ausgeprägten Fehlstellung ist eine medizinische Abklärung wichtig, um mögliche Folgeprobleme zu vermeiden.

Warum entsteht der Plattfuß des Erwachsenen?

Die Architektur eines gesunden Fußes hängt von der Form der 26 Fußknochen und Fußgelenke und vom koordinierten Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln und Sehnen ab. Jeder kennt die Beuge- und Streckbewegungen des Sprunggelenkes. Jedoch wissen wenige, dass der Fuß auch seitwärts beweglich ist. Wir können tatsächlich den Fuß nach innen und außen “kippen” (med. Inversion/Eversion). Diese Bewegungen entstehen im unteren Sprunggelenk und helfen beim Laufen auf instabilem oder schrägem Untergrund Ebene (z.B. auf den Sand oder seitwärts gehen auf den Berg). Diese Seitwärtsbewegungen werden von speziellen Muskelgruppen koordiniert. So gibt es Muskeln, die den Fuß nach innen (Muskulus tibialis posterior, TP) odernach außen (Muskulus peroneus brevis) ziehen. Diese Muskeln (wie auch andere) tragen zum Erhalt der Fußarchitektur bei.

Wenn die TP Muskulatur aus degenerativen Grunden nicht mehr optimal funktioniert, ändert sich die Fußform im Sinne eines Knick-Senkfußes.

Was ist ein Plattfuß?

Ein Plattfuß (Pes planus) bezeichnet eine Fußfehlstellung, bei der das Längsgewölbe des Fußes abgeflacht ist oder vollständig fehlt. Dadurch liegt die gesamte Fußsohle beim Stehen oder Gehen auf dem Boden auf. Dies kann angeboren oder erworben sein, zum Beispiel durch Überlastung, schwache Muskeln oder Verletzungen. Oft treten Schmerzen oder Beschwerden im Fuß, Knie oder Rücken auf, besonders bei längerem Stehen oder Gehen. Die Behandlung umfasst je nach Schweregrad Maßnahmen wie Physiotherapie, Einlagen oder in seltenen Fällen operative Eingriffe.

Welche Übungen bei Knick-Senkfuß?

Bei Knick-Senkfuß helfen Übungen zur Stärkung der Fußmuskulatur, wie Zehenkrallen, Fußwippe (Fersen- und Zehenstand im Wechsel), oder das Greifen von Gegenständen mit den Zehen.

Barfußlaufen auf unebenem Untergrund, z. B. Sand oder Kies, trainiert die natürliche Stabilität des Fußes. Dehnübungen für die Wadenmuskulatur und Achillessehne entlasten zusätzlich. Einfache Übungen wie das Malen von Buchstaben mit den Zehen fördern Beweglichkeit und Koordination. Regelmäßiges Training, idealerweise mehrmals täglich, verbessert die Fußfunktion nachhaltig.

Wo tauchen Schmerzen auf beim Knick-Senkfuß?

Beim Knick-Senkfuß treten Schmerzen häufig an den Fußsohlen, insbesondere im Bereich des Längsgewölbes, sowie an den Innen- und Außenseiten des Knöchels auf. Weitere Beschwerden können in den Waden, Knien, Hüften oder im unteren Rücken entstehen, da die veränderte Statik den gesamten Bewegungsapparat beeinflusst. Schmerzen verstärken sich oft bei längeren Geh- oder Stehphasen sowie bei sportlicher Belastung. Eine rechtzeitige Behandlung kann die Beschwerden lindern.

Welcher Sport bei Knick-Senkfuß?

Sportarten, die die Fußmuskulatur stärken und die Gelenke schonen, sind ideal bei Knick-Senkfuß. Schwimmen, Radfahren und Aqua-Fitness belasten die Füße kaum und fördern die Beweglichkeit. Barfußübungen wie Yoga oder Pilates verbessern die Stabilität und stärken das Fußgewölbe. Wandern auf weichem Untergrund kann die Muskulatur trainieren. Stoßbelastende Sportarten wie Joggen sollten nur mit passenden Einlagen und geeignetem Schuhwerk ausgeübt werden.

Welche Einlage bei Knick Senkfuß?

Bei Knick-Senkfuß werden individuell angepasste Einlagen empfohlen, die das Längsgewölbe unterstützen und die Fußstatik korrigieren. Typische Einlagen verfügen über ein Längsgewölbestützelement und einen erhöhten Fersenrand, um das Abknicken des Fußes nach innen zu verhindern. Supinationskeile können zusätzlich eingesetzt werden, um die Außenseite des Fußes anzuheben.

Kann sich ein Knicksenkfuß zurückbilden?

Ein Knick-Senkfuß kann sich bei Kindern häufig zurückbilden, da sich das Fußgewölbe während des Wachstums noch entwickelt. Unterstützt wird dies durch Barfußlaufen, Fußgymnastik und geeignete Schuhe. Bei Erwachsenen ist eine Rückbildung meist nicht möglich, jedoch können Beschwerden durch gezielte Übungen, Einlagen oder Physiotherapie deutlich reduziert werden. Eine frühzeitige Behandlung fördert die Stabilisierung und verhindert langfristige Probleme.

Ist ein Knickfuß heilbar?

Ein Knickfuß ist bei Kindern oft heilbar, da sich das Fußgewölbe während des Wachstums noch entwickeln kann.

Regelmäßige Fußgymnastik, Barfußlaufen und das Tragen von geeigneten Schuhen fördern die Korrektur. Bei Erwachsenen kann eine vollständige Heilung schwierig sein, jedoch lassen sich durch gezielte Übungen, Einlagen und Physiotherapie Beschwerden deutlich lindern.

In schweren Fällen oder bei anhaltenden Fehlstellungen kann eine Operation die Fußstatik langfristig verbessern. Eine frühzeitige Behandlung erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Korrektur.

Woher kommt der Knick am Senkfuß?

Der Knick beim Senkfuß entsteht durch eine Schwäche des Halte- und Stützapparates, insbesondere der Bänder, Sehnen und Muskeln, die das Fußgewölbe stabilisieren. Diese Schwäche führt dazu, dass der Fuß nach innen kippt (Knick) und das Längsgewölbe absinkt (Senkfuß). Ursachen können genetische Veranlagung, Übergewicht, mangelnde Bewegung, Überlastung oder Fehlbelastung sein. Auch neurologische oder orthopädische Erkrankungen können zur Entstehung eines Knick-Senkfußes beitragen.

Was hilft gegen Knick-Senkfuß?

Gegen Knick-Senkfuß helfen gezielte Maßnahmen wie Fußgymnastik, die die Muskulatur stärkt und das Fußgewölbe unterstützt. Barfußlaufen, insbesondere auf unebenem Untergrund, fördert die natürliche Fußfunktion. Individuell angepasste Einlagen können Schmerzen lindern und die Fußstellung verbessern, korrigieren diese jedoch nicht vollständig. Krankengymnastik und neue Ansätze wie Spiraldynamik® sind ebenfalls hilfreich. In schweren Fällen oder bei ausbleibender Besserung ist eine medizinische Abklärung wichtig, um gegebenenfalls eine operative Korrektur in Erwägung zu ziehen. Eine frühzeitige und konsequente Behandlung verhindert langfristige Beschwerden und verbessert die Lebensqualität.

Wann und wie wird der kindliche Knick-Senkfuß operativ korrigiert?

Die Behandlung beginnt stets konservativ, bei ausbleibender Besserung erfolgt eine Operation. Flexible Knick-Senkfüße bei Kindern mit Wachstumsreserven (♀ 10, ♂ 12 Jahre) können minimalinvasiv korrigiert werden. Eine Schraube stabilisiert das untere Sprunggelenk, um das Wachstum zu lenken. Verkürzungen des Triceps surae werden nach Strayer operativ verlängert.

Kinder mit neurologischen Auffälligkeiten benötigen spezialisierte Eingriffe, oft ergänzt durch Orthesen. Im Adoleszentenalter, bei knöchernen Veränderungen, sind umfangreichere Operationen wie die triple tarsale Osteotomie notwendig. Fixierte Fehlstellungen erfordern Versteifungen (Arthrodesen), um die Fußstatik zu verbessern und Folgeschäden zu verhindern. Intensive Nachbehandlung sichert den Erfolg.

Wie wird der kindliche Knick-Senkfuß behandelt?

Kinder mit asymptomatischen Knick-Senkfüßen benötigen keine Behandlung. Barfußlaufen und weiche, flache Schuhe sind empfehlenswert. Krankengymnastik hilft, Kräftigungsübungen für die Fußmuskulatur zu erlernen, die regelmäßig, z. B. beim Zähneputzen, durchgeführt werden sollten.

Ansätze wie Spiraldynamik® zeigen vielversprechende Ergebnisse. Korrigierende Einlagen entlasten das Fußgewölbe und reduzieren Schmerzen, korrigieren die Fehlstellung jedoch nicht vollständig, was ihre Verwendung kontrovers macht. Orthesen, die individuell angepasst werden, korrigieren Fehlstellungen und unterstützen den Fuß. Sie sind bei neurologisch gesunden Kindern nicht notwendig, jedoch essenziell für Kinder mit neurologischen Erkrankungen wie spastischer Zerebralparese, um Fehlstellungen zu verhindern oder zu korrigieren.

Wann ist ein Knick-Senkfuß behandlungsbedürftig?

Eltern sorgen sich oft um die Zukunft ihres Kindes mit Knick-Senkfuß: „Bleibt es so?“, „Wird es schlimmer?“ oder „Verpassen wir den Therapiebeginn?“. Während ein normaler Knick-Senkfuß schmerzfrei ist, erfordert ein schmerzhafter Fall Behandlung. Ältere Kinder klagen über belastungsabhängige Schmerzen, bei kleinen Kindern bemerken Erzieher oder Lehrer oft Einschränkungen bei sportlichen Aktivitäten. Häufig bestehen Schwächen im Haltungsapparat und verkürzte Wadenmuskeln, die die Fehlstellung verstärken. Kinder mit neurologischen Erkrankungen benötigen spezielle Therapien, da muskuläre Ungleichgewichte Fehlstellungen begünstigen. Eine Bewegungseinschränkung im Subtalargelenk weist oft auf komplexe Ursachen hin, die stets behandelt werden sollten.

Warum haben Kinder Knick-Senkfüße?

Neugeborene: Direkt nach der Geburt sollten die Füße eines Kindes immer normal aussehen. Auffallende Fußfehlstellungen in diesem Alter benötigen immer eine spezialisierte Untersuchung. Der häufigste Grund für den Knick-Senkfuß im neugeborenen Alter ist der Talus verticalis (jedoch extrem selten, ca. 1:10.000 Neugeborene). Hier handelt sich um eine angeborene fixierte Fehlstellung aufgrund einer Verrenkung des Subtalargelenkes, dies erfordert eine sofortige orthopädische Behandlung.

Säuglinge: Knick-Senkfüße entwickeln sich bei allen Kindern in der Stand- und Laufphase (12-18 Monate). Mit der aufrechten Position und aufgrund der Banddehnbarkeit entsteht in den folgenden Jahren ebenfalls eine X-Bein-Fehlstellung (med. Genu valgum). Die Füße neigen dazu, nach innen zu knicken. Dies betrifft besonders die übergewichtigen Kinder. Der Knick-Senkfuß ist eine Entwicklungsphase des normalen Fußes und ist in den meisten Fällen keine krankhafte Veränderung.

Jugendliche: In der Wachstumsphase ändert sich die Fußform, am Ende des Wachstums (14-16 Jahre) weisen die meisten Jugendlichen eine normale Fußform auf.

Was sind die Knick-Senkfüße?

Die besondere Fußform kann durch verschiedene Synonyme beschrieben werden: Plattfüße, Knickfüße, Senkfüße, Pes planovalgus et abductus, Pes planus oder Pes valgus. Auffällig ist hier die Neigung der Ferse nach außen. Das Fußgewölbe ist aufgehoben und der Vorfuß weicht nach außen ab. Bei manchen Kindern ist die Fehlstellung so ausgeprägt, dass sie über den Innenrand des Fußes laufen.

Frau Anna Peysang

Dr.-medic Melanie Selle